来源:知产力公众号(zhichanli)

作者:孙远钊 美国亚太法学研究院执行长、北京大学访问教授

一、引言:一个在绝望中的尝试

在上世纪的70年代中期,美国的整体国力陷入到了整个世纪的第二个大低潮(另一则是1929年的大萧条)。在对外政策上,越南战事见证了美军的全面撤退与羞辱性的结局;两次的中东石油危机导致了全球性的经济不景气,造成了美国国内的严重通货膨胀和居高不下的失业率;政府预算赤字达到空前的高峰,也撼动了既有的经济基础;日本制造的产品横扫美国市场,让原本执世界工业牛耳的美国三大汽车制造厂纷纷弃甲,连带让美国人民的自信与尊严跌到谷底;“水门事件”与尼克松总统的黯然辞职彻底动摇了人民对政府的信心。另外加上苏联入侵阿富汗、伊朗的穆斯林革命以及随后发生的美国驻德黑兰大使馆被毁与馆内工作人员遭挟持成为人质的事件,让美国在二战后的世界领导地位一落千丈,人们充满了无力感,社会情绪焦躁不安。[1]

在本身的政治、经济和社会都陷入严重危机的整体大气候下,如何振衰起弊,便成为国会想方设法所要解决的问题。而在1978年所发生的一个事例,竟成为改变了整个未来技术市场发展,让美国能在十年之中重新站回领导地位的契机。

位于印第安纳州的普渡大学(Purdue University)在当年找上了当时该州的资深参议员博区‧拜(Birch Bayh,民主党籍)请求协助。原来学校获得了多个由联邦政府所资助的研究项目,而且初步的研究成果都颇具引领性和实用价值。但由于当时行政部门“谁出资、谁拥有” 的政策,一旦从这些研发产生了任何的成果,不仅政府要把所有相关的权益(包括专利权)收回,而且一切的后续性研发都只能以非独占许可(non-exclusive license)的方式来进行。这就导致研发人员的努力成果事实上必须拱手让与他人分享,而且无利可图。因此许多的研发项目便搁置下来,欠缺继续从事成果转化(商品化)的积极性,形成严重浪费。

随后的进一步调研证实了普渡大学的遭遇其实是个普遍性的政策问题。做为最大的研发出资者,政府的专利政策却导致绝大部分的成果遭到了闲置。而政府的相关机构也不知道要如何去有效运用和转化,于是造成了大量形同废弃的专利。这对整个社会的科技发展和竞争力的提升无疑造成了相当不好的后果。[2]

就在拜参议员著手起草立法草案之际,当时参议院共和党(时为少数党)的重量级参议员罗伯特‧杜尔(Robert Dole)也对同样的问题表示了强烈的兴趣和关注。由于博区‧拜被视为自由派的大将,而罗伯特‧杜尔则是保守派的代表人物,当双方对这个问题彼此立场一致而且愿意合作时,这在政治上便形成了一个完全能跨越党派分歧的重要联盟。

虽然这两位议员的组合形成了一个坚强的基础,但在当时的环境下要让整个法案过关仍然是险阻重重。首先要通过的关卡是民主党本党议员的反对。当时参议院里有不少的议员是坚持任何政府的专利都必须是由全民免费共享,否则便是官商勾结、与民争利。因此,如何能说服他们转而愿意支持让“权利下放”,要“养鹅取卵”,而不是让权利闲置,便成为一大考验。这也就是为何后来《拜杜法案》的原始内容只适用于非营利性的大学或研究机构(以下简称学研机构)以及小型的产业,就是为了赢得支持,并同时避免遭到“官商勾结”的质疑而设。[3]

第二个需要克服的关卡是行政部门的态度。当时的卡特政府(Carter Administration)在法案提出后几乎一整年都没有做出任何表态。然而,就在参议院司法委员会即将举行关键的表决前夕,行政部门却突然介入,希望参议院能暂停表决以便他们能有时间准备一套替代方案。当此一建议遭到婉拒后,卡特政府的官员便转而向参议院商业委员会方面酝酿,然后由该委员会的主席埃德莱‧斯蒂文生三世(Adlai E. Stevenson III,伊利诺州民主党籍)提出了另一个方案(由大型企业从事产学合作并由联邦政府来统筹管理相关的专利)试图打击并中和掉司法委员会的《拜杜法案》。在经过许多艰难的幕后协商,《拜杜法案》终于分别通过了司法委员会与参议院院会的表决(91比4),于是全案移送到了众议院。

第三个难关是时间和情势。当《拜杜法案》的审议还在如蜗牛般的速度前行时,1980年的总统和国会选举已经悄然到来。虽然法案已经通过了参议院,但终究没能赶上在国会休会前完成立法程序。而选举的结果一揭晓,卡特总统与拜参议员的寻求连任都遭到了失败。白宫与参议院形同一夕变天,即将成为共和党的天下。此时《拜杜法案》也貌似即将胎死腹中。然而由于国会在休会前未能即时通过联邦政府的预算,因此必须在选举结束后加开临时会(也就是俗称的“跛鸭会期”(lame duck session),一般是以不超过一个月为限)。这对于法案的前景似乎又带来了最后的一线生机。

于是整个法案进入了第四个难关:众议院。虽然表面上还是同党议员,但由于之前受到了来自卡特政府的压力,众议院主导整个法案,来自威斯康辛州的罗伯‧卡斯坦麦尔(Robert Kastenmeier)议员已经完全依照行政部门的意思提出了一个版本内容与《拜杜法案》不同的另一项立法草案。[4]在经过双方多次的折冲协商后,众议院方面终于同意把的原来版本做个“抽换”,改把《拜杜法案》纳入成为整个关于提升美国竞争力与专利改革的“包裹”或“一揽子立法”(package legislation)的一个重要环节,并且快速的通过了众议院的院会表决。[5]

到了这个阶段,整个法案又再次回到了参议院,也遭逢到第五道关卡。虽然《拜杜法案》已经一字不改的被全部纳入到了众议院的法案版本之中,但由于还有其他的部分尚未通过参议院的表决,所以最后统一的法律文字版本还是要经过两院分别同意才能完成立法。鉴于这个特别会期时间极为有限,依据参议院的议事规则,任何与预算无关的其他法案想要通过,必须是获得全票支持;只要有任何一位议员提出保留(hold)或反对,整个法案就必须撤回。[6]

就在此时,原来对《拜杜法案》一直有意见的斯蒂文生参议员果然提出了保留。于是法案再度触礁。情急之下,拜参议员的幕僚长约瑟夫‧艾伦(Joseph Allen,就是法案的原始起草人)在参议院的大众食堂“拦截”到了斯参议员的幕僚长,于是双方就地展开了一场攻防协商。由于后者也有想要借此机会通过的法案(斯蒂文生即将退休),拜参议员的幕僚长便使出了杀手鐗:如果不将保留撤除,那么斯蒂文生参议员的法案也休想过关。于是双方很快就达成了协议,去除了障碍。

此时国会的会期已进入了最后的倒计时阶段。参议院多数党领袖开始传唤所有要提案的议员必须在10分钟内将必要的文件资料备齐,开始唱读。然而此时拜参议员却因正在主持一场新闻发布会而无法及时赶回。正在此一兵荒马乱之中,法案的另一具名人杜尔参议员适时出现了。正是这关键的临门一脚,法案几乎就在国会第96会期的最后一分钟终于获得了参议院的全数无异议(unanimous consent)通过。

然而这还不是胜利,第六道难关随即到来。虽然法案通过了国会,但还需要总统的签字才能成为法律。由于卡特政府(尤其是能源部方面)对《拜杜法案》原本就不支持,而且还曾相当大动作的反对,依照美国的宪政,如果一个法案在国会开会期间获得通过并送达总统后10日内没有获得总统的签字(周日除外)并且呈回国会,就等同于否定了这个法案。这是一般的否决权,通常是由总统提出反对意见将法案退回;但如果是在国会休会期间,只要总统不采取任何行动便也视为构成否决(也就是通称的总统“口袋否决权”(presidential pocket veto))。[7]由于国会会期此时已经完全结束,卡特总统的动向便备受关注。在经过了更多的幕后折冲,总统终于在1980年12月12日在法案上签了名,让《拜杜法案》成为了《拜杜法》(于1981年7月1日正式生效)。[8]这也成为卡特总统任内所签署的最后一批立法案。[9]

即便成为了法律,问题还没有结束。如果没有订出相关的行政施行规则,《拜杜法》仍将只是一纸具文。[10]虽然此时行政部门已经由里根总统(Ronald Reagan)继任,但各个部门的态度仍然很不一致。其中反对最烈的还是能源部,甚至还采取了消极对抗的做法。[11]这场奋斗一直要等到国会于1984年《商标厘清法》[12]中包含了对《拜杜法》的修改(列于该包裹立法法案的第五部分)和1986年的《联邦技术转让法》后,才算是真正的大势底定。[13]

就如同《拜杜法》在提出当时的社会、经济背景一般,它虽然在最后表面上获得了国会几乎全数的支持,但背后则是惊涛骇浪、步步惊心、备极艰险,多次以“绝处逢生”的姿态,靠著多位支持者不屈不挠的精神以及天时、地利与人和,化不可能为可能,最终以浴火凤凰之姿展现在世人的面前,充满了传奇色彩。

二、《拜杜法》是什么?——宗旨与内容

美国关于如何让政府以专利政策来驱动产、学、研的合作早在二战还未结束时便已开始。[14]在1945年,时任罗斯福总统科技研发办公室主任的凡涅瓦‧布什(Vannevar Bush)博士根据他在之前主持《曼哈顿计划》时的经验总结与其他的实证调研,提呈给总统了一份报告书,其中便明确指出了透过产业对学研机构基础研发的投资,可以有效促进经济的发展与知识的扩散。[15]到了1963年,肯尼迪总统出台了一份关于政府专利政策的总统备忘录,明确了由联邦政府拥有并严格管控凡是由政府出资所产生的研发成果权益的相关政策。[16]但这也激发了各界对于这个问题的热烈讨论。

其中的讨论主要是聚焦在诸如独占许可使否会导致垄断与高价?纳税义务人是否可以从产学研的合作中得到合理的分享?是否此一政策会让外国的企业不当得利?如果容许研发机构拥有相关的权利是否会抵触市场的竞争秩序?以及究竟需要安排如何的保障措施以确保相关的市场秩序?‧‧‧等等。

虽然最后《拜杜法》是在几近绝望的大环境下获得催生,而且之前相关的讨论范围涵盖非常之广,但最后的具体内容却是相当简明。如果用一言以蔽之,《拜杜法》的宗旨和精神是希望能透过产、学、研的协作,以专利权所产生的诱因或积极性来激励美国对科技的研发(尤其是基础科技)与国际竞争力,用科技带动经济复苏。同时希望能避免研发机构的人才流失和专利权的闲置浪费,以产学合作来实现产业升级,用专利权“下放”给从事研发的学研机构来激活创新研发、驱动市场机制,并以专利的商品化(commercialization)来开展新创事业,促进中、小企业的发展,从而增加境内的就业机会。[17]

在具体的条款文字方面,它就是围绕上述的立法宗旨规制了(1)涉及到学研机构专利的权利归属、(2)由何人管理以及(3)成果收益如何分享等三个根本性的问题。由此也显示导致政府产学研合作与专利政策产生重大改变的主要动力是来自经济而非对于科技研发的兴趣。[18]

对从事产学合作的非营利性学研机构或中小企业而言,它们首先必须与其教职人员订立书面合同,要求将相关的发明向所属的学研机构披露。而学研机构在向提供资助的联邦单位(纵使联邦政府不是唯一的研究项目出资者)披露其研究成果后的两年内能够以书面方式选择是否打算获取相关的专利权。而一旦做出了要获取权利的选择,现行的《拜杜法》只要求它们在申请到专利权后做到符合下列的要求和条件即可,其他的一切原则上都交由市场去运作:

· 只得对其专利权给予许可但不得转让;

· 必须在专利申请中披露是受到政府的资助及政府的相关权益;

· 如果准备放弃专利,必须在之前先行知会相关的政府部门;

· 如果有任何新的发明,必须在发明人向其学研机构披露后的两个月内也向出资的联邦机构披露;

· 必须与发明人分享利得,其比例自订;

· 所有剩馀收入得由学研机构留做持续研发;

· 如政府有所需求,应给予无偿性的非独占许可;

· 以每年一次为原则,定期对发明的使用情形向出资的联邦部门或机构提出书面报告;

· 被许可方应以在境内制造或以准备在境内销售产品的为优先;以及

· 被许可方原则上应以中、小企业(雇员在500人以下的)为优先。[19]

对于提供研发经费的联邦政府相关部门而言,如果学研机构选择获取专利权,而且相关合同没有规范其他额外的许可或权益,则政府相关部门应至少取得对该专利权在全球的非独占性、非转让性、非撤销性以及无偿性的许可(nonexclusive, nontransferable, irrevocable, paid-up license)。政府相关部门也有权要求定期汇报关于专利权的使用或运用情形。

此外,在下列4种情形,《拜杜法》特别赋予联邦政府得行使一个特殊的“介入权”(march-in rights),也就是不经权利人的同意,迳行让第三方取得对专利权的非独占、部分独占或独占许可(性质类似强制许可):

· 因原研发机构或其受让人未在合理期间内或不预期在合理期间内会采取有效步骤来对其发明从事实际的应用;

· 因原研发机构、其受让人或被许可人无法合理满足缓和健康或安全的需求;

· 因原研发机构、其受让人或被许可人无法合理满足依联邦法规所定的公共使用需求;或是

· 因违反合同中依《专利法》第204条(即由《拜杜法》所新增)所定关于“相当程度在[美国]国内制造”的规定或未取得对该条管制的豁免。[20]

截至目前为止,已经发生了4宗关于“介入权”的申请案。但联邦政府的相关部门(皆为国家卫生研究院National Institute of Health)最终都没有接受第三(申请)方的主张,认为兹事体大,不宜贸然行使,干预既有的合同关系。[21]

《拜杜法》在开始时只适用于关于学研机构等非营利的事业和中、小企业。但随著后来的法律修改,其适用范围也逐渐扩展,到目前也适用于大型企业。而对于联邦实验室或隶属于联邦政府的研究机构而言,其中的相关规则是适用《斯蒂文生—怀德乐技术创新法》与相关的行政规则。[22]随著产学研的研发合作日益开展,后者原来属于严格“中央集权式”管理的建构也愈来愈行放宽,更加接近《拜杜法》的作法。

从《拜杜法》施行以来,几乎没有看到任何直接与其有关的诉讼发生。相对于专利诉讼频发的整体环境而言,实在可称得上是异数。不过在权益归属的问题上,还是终究引发了一宗诉讼,并且受到了美国联邦最高法院的关注。在《斯坦福大学诉罗氏分子系统公司》案[23],联邦最高法院明确表示,《拜杜法》并未将联邦出资所产生的研发结果(专利权)自动转移给从事研发的学研机构,也从未授权该学研机构可以单方、自行取得权利。因此,如果学研机构的研发人员一开始与第三方企业订立合作研发合同时,已在合同中同意让与未来发明所可产生的权利,学研机构嗣后便无法再以《拜杜法》来做主张想取回已让出的专利权。

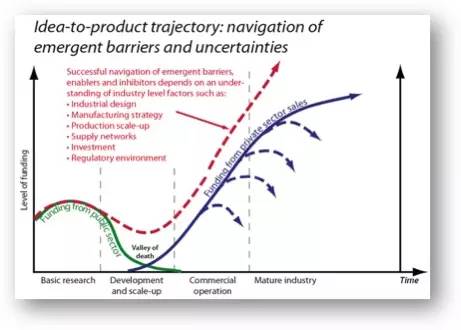

图一:产学合作研发的“死亡之谷”

资料来源:University of Cambridge Institute for Manufacturing, http://www.ifm.eng.cam.ac.uk/research/eip/aims/

在合作或许可的对象方面,《拜杜法》虽然规定要以准备在美国境内制造或销售产品的为优先,而且应以雇员在500人以下的中、小企业为优先,但这绝非一成不变的硬性、强制规定。值得注意的是,法律并没有规定从事产学合作的对象必须是属于美国籍或不能属于哪个国籍,而只是要求对于研发成果的后续制造、销售应以在美国境内从事的给予优先考虑。这就是体现了对“科技无国界”与市场机制的认知,表明了《拜杜法》并不反对跨国性的合作,只是必须通过一定的程序来进行。[24]法律政策是最终要尽量以能在美国境内完成商品化为目标,从而可以促进美国本身的经济与科技发展,但并不以此画地自限。

总之,《拜杜法》是聚焦在学研机构对于科技的早期研发,希望透过产、学、研的协作来解决许多好的科技在达到一定的研发程度时,虽然可以预见到很高的未来潜质,却因经费或人力的短缺(尤其是原有公家经费即将用罄,而新的私人天使或创投基金却还无法到位的青黄不接)而无法持续的困境。也就是如何克服并越过所谓的“死亡之谷”(valley of death,见图一中以圆圈标示出的区域),从而可以将科技的早期研究与后期开发连成一脉,形成一个完整的曲线。[25]

三、《拜杜法》不是什么?

虽然《拜杜法》用相当平铺直叙的方式来体现一个简单明了的理念(以权利下放和市场机制来激活、驱动产学研的合作研发,透过商品化来促进知识扩散与经济发展),然而外界却不可避免的对这个法律经常产生了许多的误解。

首先,《拜杜法》不是拨款或预算法案,也与任何实质性的研发经费补助或拨付完全无涉。这或许事出偶然,但却很幸运的让整套法律能够免於政治化(众口难调)的争论,也无需受到经常或周期性的重新授权与内容修改,反而确保了法律的稳定性,从而让学研机构与产业得以从事长期性的投资与合作,透过制式性的合同与其他的协商,各方得以建立稳定的、对彼此的长期互信,反而让与《拜杜法》直接有关的争议与诉讼都大幅度的减少。

其次,《拜杜法》也不是关於学研机构的教授们或研发人员是否需要去解决真实世界中的某个问题、是否需要把研究成果申请专利、或者是否需要对于研发成果从事后续开发的指导原则。这些都是属于当事人自身需要去做的决定,而且往往是非常困难的商业抉择,其中或有许多是基于本身环境与市场状况的考虑而生,也必须交由市场机制去操作,完全与《拜杜法》无涉。《拜杜法》只规定一旦当事人做出了是否要申请专利的决定后,要依循怎样的步骤来进行,从而让出资的联邦政府部门能大致知晓特定研发成果的后续信息。

第三,《拜杜法》不是在既有的《专利法》之外另设一套关于专利强制许可的规定。对于特定的研发成果究竟要以怎样具体的方式去实施和应用完全是当事人的自由选择,相关的风险也是由当事人自行承担。虽然其中设了“介入权”的规制,性质与强制许可相仿,但无论在请求基础、范围、实际操作等各个方面都与强制许可还是有所差异。加上截至目前尚无依宗透过此一规定而取得许可的案例,“介入权”至多只能说是由政府缵在手里备而不用的一个最后手段。[26]

第四,《拜杜法》不是技术作价入股或技术融资鉴价的规则或依据,也与企业的“孵化器”(incubators)无关。事实上,整部法律和相关的行政规则完全没有触及到融资与新创事业。这些都是在技术成果转化的过程中所衍生的后续性问题,基本上是交由各个学研单位去自行规范(有的州对境内的州立大学或非营利事业也或有特别规定)。[27]《拜杜法》也同样的没有任何关于如何透过技术转让来产生新创事业的规范。是否特定的发明值得成立一个新创事业以及从事许可的学研机构要提供怎样的资源来协助成立一个新创事业,也是交由各个学研机构自行调配处理。

第五、与《斯蒂文生—怀德乐技术创新法》对于联邦实验室的要求和规制不同,《拜杜法》没有任何规定强制获得联邦研发经费的学研机构必须成立专门从事技术转让办公室(或专责单位),对于许可费等收益的分配也不做任何规定,而是尊重市场机制,完全交由当事人来自行协商。是否成立这样的部门是完全由个别的学研机构视其本身从事技术转让的规模或业务量来决定。而且即使要成立这样的一个部门,其组织型态、运营模式以及业务考核等各项细节的规制也是完全交由学研机构自行决定。

总之,《拜杜法》是采取了非常开放的态度来统一美国全国的专利运用政策,以“兴利”做为出发点,几乎对于市场机制不做任何的干预。做为对照,这与许多国家或地区的法律规制(包括美国在内)经常是以“防弊”为出发点,并会不时直接、间接干预市场的做法可谓大相径庭。

四、《拜杜法》的绩效与评价

从统计上来看,涉及政府出资的产学研合作在《拜杜法》生效后的确有了极大的成长。无论从研发经费的分散、技术的披露、专利的申请与授予、许可的数量与相关收益的成长,乃至透过产学研更为紧密的合作所开创的新创事业与就业机会等,一般咸认《拜杜法》功不可没,尤其在生物科技的研发方面。[28]例如,根据《大学技术经理人协会》(Association of University Technology Managers, AUTM)的统计,仅在2013年,美国的学研机构向美国专利商标局总共提出了24,555件专利申请(相较于之前同期的成长率为5.7%,以下均同),其中有14,995件为美国境内的新专利申请(成长率为5.7%),美国境外的申请则达到了1,472件(23%的成长率);而美国专利商标局(U.S. Patent and Trademark Office, USPTO)则在当年核准授予了5,714件专利给由政府出资的研发项目(11%的成长率)。

至于2013年所成立的新创事业共818家(成长率为16%),产生了719种新产品(成长率为22%)和228亿美元的销售额(但成长率却为-38%),截至当年为止仍有4,206家新创事业仍载运营(成长率为5.1%)。[29]在直接金钱收益(许可费等)方面, 1981年《拜杜法》开始实施时是730万美元,到了2008年,此一金额已经达到了34亿美元的高峰,但之后因全球的经济不景气与预算的削减等因素,金额开始下跌,但到了2012年又回升至26亿美元。[30]有如此亮丽的表现,即使连平时具有相当批判色彩的《经济学人》(The Economist)杂志都在2002年12月12日,也就是《拜杜法》获得通过的第22个周年发表了一篇专文评论,对这部法律表示了高度的赞誉:

“1980年的《拜杜法》很可能是美国在过去半个世纪中最具启发性的立法。连同1984年和1986年的修改,它用纳税人的钱把美国各地实验室的所有发明与发现都释放了出来。尤有甚者,此一举措帮助了美国扭转(并免于)持续不断地陷落到与工业无关的境地。”[31]

此外,《拜杜法》的成功,也引起了《国际经济合作开发组织》(Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD)的高度兴趣与关注,进行了首次国际性的实证调研,也是对“拜杜模式”赞誉有加,甚至不直接指明的推荐OECD其他成员国可以做为制订或修改本身科技法律规制的重要参考。[32]

不过凡事都有好坏。在《拜杜法》总体成就的背后,也浮现了一些隐忧。其中主要是涉及到未来学研机构的角色扮演(或立场冲突)与对于市场的价格影响方面。必须指出的是,固然《拜杜法》是促进了美国产学研合作的重要工具(充分条件),但绝不是唯一的因素(必要条件)。[33]因此,在评估相关的因素时往往并不能表述为某项顾虑或隐忧是直接指向《拜杜法》,又有哪些因素是直接归因到整体研发环境的因素。归纳起来,其中的主要顾虑和隐忧包括六个方面:[34]

· 基本方向。学研机构变成唯利是图,与不同企业争相挂勾,从而成为企业的“贴牌代工”与“廉价劳工”提供者,并把自身改成了以应用技术为导向,扭曲甚至失去了本身应从事基础科技研发的宗旨与方向;[35]

· 超然立场。学研机构为了争取来自企业资助,放松对利益冲突等规制的管控,并为企业的预设立场作嫁,直接、间接导致自身立场的偏颇,造成对政府与学研机构本身研发经费的滥用甚至发生窜改信息的行为;

· 失衡发展。《拜杜法》的施行仅让相对少量的学研机构受益(约145所大学,仅占全美3,000余所大学或高校的4%左右),绝大部分的学研机构迄今仍旧处在亏本挣扎的境地;

· 管理失当。学研机构本身对于技术转让的管理流程、资金稽核、行政效率以及相关工作人员和对于从事研发人员的职业伦理规范(例如利益冲突法则等)、执行是否到位等等许多的环节都似有松动和不当之处。但仍须相当的实证调研来检证其中的具体问题以及究竟有多么普遍;

· 行为偏差。愈来愈多的学研机构在实质上已经与企业对知识产权的经营无异,而且随著近年来 “专利非实施实体”(Non-practicing Patent Entities, NPEs)或“专利流氓”(patent trolls)的崛起,某些学研机构的运营手段(以诉讼威胁)也几乎与NPEs无甚差异;以及

· 知识交流。学研机构延后对研发相关信息的发布与交流,从而导致与其合作的企业得以变相垄断相关的领域,影响特定产品的流通,并由此进一步影响到该特定产品的价格(尤其是敏感性特别强的医药卫生与制药领域)、整个上下游供应链的通畅性甚至证券价格(股价)等。

目前已有实证表明,至少在生物医药领域,也就是《拜杜法》表现最为亮眼的区块,产学合作的确出现了为了争取专利权和商业化等先行权益却导致在一定程度上产生信息故意滞后与延缓论文发表的状况。[36]这也显现出了所谓的“反公地悲剧”(Tragedy of the Anti-commons)现象,因为过度竞逐法律规制所赋予的有限权益与利益分割终至资源分散、权利持有者相互壁垒,难以继续合作。[37]

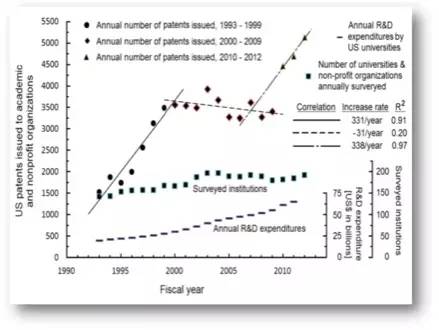

图二:产学合作专利授予和研发经费投入趋势分析

资料来源:Ampere A. Tseng and M. Raudensky, Performances of Technology Transfer Activities of U.S. Universities after Bayh-Dole

此外,从专利申请与相关权益的统计上,也可以发现,在《拜杜法》开始实施后的前20年,学研机构的专利申请与授予一直呈现出持续(而且高速)上扬的态势。然而从1999年到2008年的十年之间,这个趋势却呈现出了起伏波动与整体下滑的现象,直后才又重新(而且显著)上升(见图二)。目前学者对于这样的现象产生了莫衷一是的解释。有的学者认为这是“拜杜影响的终结”,并归因于学研机构愈发关注它们在不同调研中的整体排名,而专利权与许可数量并不在排名计算的公式之中,因此出现了资源转移的现象。[38]但也有学者并不认同此一观点,指出在这段期间的实质性研发投入其实是不减反增,也似乎也没有受到其中两波经济不景气的影响。所以究竟其中原因为何,目前还无定论,仍有待更多的调研舆论证来厘清。[39]

一个较为敏感但却需要更多实证来了解和检验的问题是学研机构对其知识产权的管理失当究竟情况为何以及是否具有普遍性。这也牵涉到是否可以对上述的专利申请和授予量下降的问题提供一个解释。目前已有一些虽不全面但却相当可靠的指证,显示一些学研机构已经丑闻缠身。包括向出资的联邦政府部门提出不实申报或遗漏申报、因复杂不堪的官僚行政体系而失去各种本来能够建立合作的机会、由技术转让所产生的收益有相当高的比例被挪做他用,进入了学研机构的行政体系而不是做为给予从事研发的当事人和其所属单位的报酬等。[40]

最后一个在《拜杜法》的制订过程中就曾被质疑但当时未再深究,而最近又重新被提出来的,是双重课税(double taxation)的问题。[41]《拜杜法》的批评者认为,当政府使用了纳税人的钱来从事一项研发,而之后又使用了额外的纳税钱(以消费者支付专利许可费的形式呈现)来资助后续的研发时,便产生了实质上的双重课税。[42]固然有一些发明若非《拜杜法》所提供的产学研合作方案恐将永远难以见到天日,也就可能永久封存,但对于那些原本就会由政府进行后续研发的发明而言,由于《拜杜法》的缘故,变成是由学研机构取得了相关的知识产权。凡是想要接手从事后续研发的,便需向专利权人支付许可费,而这个费用最终则会转嫁到最终的消费者,也就是社会大众。因此,对于消费者而言,这就形同在整个过程里多加了一个中间人并他们多缴了一次“税金”,有违公平原则。

但是支持《拜杜法》的人士则指出,在《拜杜法》出现之前,整个社会大众不分青红皂白都得至少付一次税给政府却什么都没得到,而现在则消费者至少还可以得到一些实质性的利益(随然要付两次钱,但还是使用者付费)。

为了解决这其中的争议,目前已有多套不同的方案被提出,不过都还未被美国国会所采纳。例如,在专利的领域采取类似著作权领域的合理使用抗辩;[43]扩大《专利法》中的《实验性使用例外》(experimental use exception);[44]扩张并采行专利的事前、全境强制许可(ex ante, “reach-through” compulsory licenses);[45]要求非营利机构的研发人员签署具结书,同意立即发表其研究成果并且不申请专利;[46]或是要求学研机构与联邦政府的出资部门分享一定的许可收入比例、许可回授(grant-back license)给所有其他使用联邦经费的研发、和将使用率低的专利置入公共领域等。[47]

虽然有著上述的各种顾虑与问题,但毕竟瑕不掩瑜。从既有的经验来看,美国国会未来对于《拜杜法》从事大幅修改的可能性至少在可见的未来应是相当的低,至多就是依循过去的做法,视市场环境的改变和个案发生的具体问题不时做些小幅度的技术性修改。因為真正让《拜杜法》的精神与宗旨能具体落实的关键并不在法规的本身,而是在实践上的管理与拿捏,尤其必须注意下列三点:

学研机构的首要使命终究是知识扩散与经验分享,绝不能把“经济收益”摆在首位。虽然从帐面上看,《拜杜法》所产出或带回的直接收益相当可观(至少从绝对数字来看,如许可费等),但从过去的经验显示,相对于整体研发的成本投入而言(例如,2013年的数字是651亿美元),比例一般只占3%~4%左右。不但如此,根据一项经常被参照的调研结果,对于半数以上(52%)的学研机构而言,技术转让部门的相关活动仍是处於“赊本”的状态。[48]所以对于学研机构而言,如果想把从事产学合作做为办学或研究的主要或重要资金来源,这不但不切实际,而且非常容易造成内部研发取向的偏差,加剧不同部门之间的紧张关系。

大部分的产权合作收益是集中於少数的“头彩型”专利,但小额的收益却是从事技术软让活动的“面包与牛油”,不可或缺。以2008年的收入高峰为例,在34亿美元的整体总收入中,仅仅由西北大学(Northwestern University)所研发并许可辉瑞制药厂(Pfizer)所生产的药物“利瑞卡”(Lyrica®,学名是“普瑞巴林”(Pregabalin))就占了24%。[49]在收益的分配上,约60%~80%是集中在对发明人个人和其所属单位或学校机构的奖励,以期待能驱动更多的后续性研发与相关的技术转让活动。只有相当低的比例是用于对冲技术转让活动本身所产生的成本或费用。因此,每个学研机构从事技术转让的专职部门在帐面上必然不会光鲜亮丽,但却是成就相关活动所不可或缺的推手。[50]至于其他不属于“头彩型”的技术转让,则是让整个产学活动能持续不断运转的“面包与牛油”(bread and butter)。因此,如何有效的平衡内部的管理效率,面对现实,避免产生所谓的“80—20”效应,就是把过多的资源投注在少数可遇而不可求的“巨星级”专利上,并对其他的案件行程上述的管理失当问题,也成为学研机构从事技术转让工作的一大考验。

产学研合作就是一个婚姻关系,而从中所产生的研发成果就如同一个初生的婴儿;是否能够成功的商品化就像是抚养婴儿成长,需要许多的配套与呵护。实际的经验和实证研究都已分别表明,凡是对其投资不能透过诸如专利所有权、独占许可或价格设定等權益或机制予以掌控结果的企业就愈不可能从事与相关研发工作有关的工作或投入。[51]这正是《拜杜法》和其他相关法规的立法基础,以“权利下放”和对市场的尊重来驱动产业界投入基础研发与后续商品化的兴趣和意愿。但必须要了解的是,这样的投入并不仅仅局限于金钱,而是要开展出一个全面性的和长期性的合作伙伴关系,就如同自然人之间的婚姻一般。而这个“婚姻”的结晶——科技研发成果 —— 所能获得的唯一保障就是知识产权。因此,如何有效、审慎的运用这个产权让一个新生的技术能成功的发展成熟,并被商品化以造福社会,就是从事技术转让工作的重大使命。这也是为何在美国固然有从事技术转让的一些仲介单位或机构,但都是针对特定视像的服务工作。对于被认为是一个有价值的发明,基本上都是透过内部的机制来协调处理,就如同照顾自己的小孩一般,除非有特殊的缘由,绝不轻易假手他人代劳。

因此,虽然在早期在规制不明、资源不固定的时期曾经有过透过委外(outsourcing)或交由仲介机构来从事类似集体管理的情形,目前美国技术转让的工作原则上都是由个别的学研机构设置专职的办公室来从事,不再交由第三人处理(除非学研机构就是背后的实际控制者)。而且在态度上也不能、不应把产出的发明只纯粹地当作产权来进行交易。一旦产权易主,就很难确保特定的发明是否还有可能见到后续性的研发了。

五、《拜杜法》的“国际化”与中国的《促进科学技术成果转化法》

由于《拜杜法》实施后产生了几乎立竿见影的效果,再加上如OECD等国际组织的推波助澜,许多国家何地区便开始注意到这个发展,并起而效尤。目前全球至少有16个国家或地区通过并实施了类似美国《拜杜法》的规制。[52]

必须指出,许多国家在借鉴或师法《拜杜法》时,其中的具体内容和做法其实未必完全与科技法律政策有直接的关系,也没有如《拜杜法》所采取的宽松、开放政策,配套性的对权益归属、管理原则和利益分配三者订出规范,却只是狭义的在涉及职务创作或发明的权益归属一点上去做调整。而更重要的是,这些法律、政策的修改往往忽略了促使《拜杜法》的关键原因,就是由政府来主导或控制权利的运用,反而在相当程度上阻碍了技术的成果转化或商品化。

欧洲联盟

欧洲的许多国家就是聚焦在废除所谓的“教授特权”(Hochschullehrerprivileg, professor’s privilege)。例如,丹麦在1999年所通过的《公共研究机构发明法》就把此一特权废除,将原本由受雇人可以取得的权益转为给从事研发的机构,到了2009年修法时还是继续维持了这个原则。[53]德国则是在2002年1月18日修改了《雇员发明法》第42条,废除了此前行之多年的 “教授特权”,从而改为让发明人所隶属的学研机构得以取得相关的知识产权。[54]

法国的规制重点则是放在对雇员的补偿。依据1978年的法国《专利法》,其研究部在2001年“推荐”大学与公立的研究机构制定对其雇员在行使职务范围内的发明(invention de mission attribuables)得以主张权利的政策,而研发人员则可主张合理报酬(juste prix),如果属于职务发明,还可向其所属机构主张额外的奖酬(rémunération supplémentaire)等。[55]不过意大利先是采取了与德国刚好相反的做法,在德国修改法律予以废除的同(2001)年却反而通过立法建立了“教授特权”,将专利权从学研机构移转给个别发明人所有,认为这才可为发明人开创更高的积极性,但仅在四年之后则以成效不彰和学研机构持续的强烈反弹等原因又修改法律,对于由产业出资从事的研发成果不得主张(也就是部分废除)。[56]

至于奥地利、爱尔兰和西班牙等国也都在酝酿以借鉴《拜杜法》和促进科技产业发展为名对其国内的劳动法规修改,把相关的资源重新分配。即使如此,截至2010年,由研发人员个人所拥有的专利权比例仍然相当可观。其中丹麦的比例最高,约占20%,其次是瑞典,约占13%(迄今法规仍允许“教授特权”)。而法国、英国、荷兰等个人拥有学研机构研发成果专利的比例约为6%。[57]

印度

印度国会在2008年借鉴《拜杜法》提出了一个称为“公共资助知识产权保护暨使用法”的立法草案,然而由于其中规定得过于复杂,甚至发生多处前后矛盾的情形,让人不知所从,加上印度内部对于相关问题迭有意识形态冲突,包括认为这是否是已开发国家对于印度这样的开发中经济体以知识产权做为工具施行经济侵略,以及究竟是否对印度本身的经济科技发展有利等,因此迄今仍然被搁置。[58]自从莫迪(Shri Narendra Modi)政府上台后,强调要重振印度的产业与竞争力,与这些问题息息相关的印度版《拜杜法》或有重见天日的机会。

日本

日本近年来在科技竞争领域最重要发展应是在1995 年所制订的《科学技术基本法》,首次以技术创新做为立国目标,将产学研合作与国际标准化视为重要的改革。[59]文部科学省依据此法第8条规定,提出了有关振兴科学技术应采取政策与措施的《科学技术白皮书》年度报告;另依据同法第9条规定,制定《科学技术基本计划》,从1996年开始每五年测定一期。另外也出台了一系列有关产学研合作的法令、政策。

鉴于日本在这个时期已饱受泡沫经济(所谓“失落的10年”(或20年))的严重影响,由企业所投入的研发资金从1990 年占其全国整体研发费用比例的83.5%降到了1999 年的78.8%。[60]由于企业内部进行基础研究的资源和比例不断降低,于是便开始仰赖大学的研究。[61]做为政策上的对应,日本国会先后出台了《促进大学向产业界转让技术法》(简称《促转法》,1998年)[62]、《产业活力再生特别措施法》[63](简称《产活法》)和《重振经济特别措施法》(1999年)等。《促转法》第2条要求大学中关于技术的特定研究成果,通过专利权及其他政令规定的权利中非国有部分的转让、专用实施权的设定及其他行为,向被认为适合于且确实能利用特定研究成果的民间事业者转移,该种转让事业必须是对大学研究进展有利的事业。《促转法》与《产活法》第55条至第57条规定便是所谓的“日本拜杜法”。[64]后者的第56条进一步规定,对经文部科学大臣与经济产业大臣承认的技术转移机构实施3年的专利费和专利审查申请费提供了减半的优惠措施。从这点而言,日本的法规其实与《拜杜法》还是有所不同。

虽然在开始时相关的产学研活动似有逐渐增温和愈行活络的现象,但到了2005年以后,基于大部分的学研机构绩效不彰和预算压力等各个因素,政府开始逐步删减相关的预算。于是在以往主要仰赖政府资助来填充门面的学研机构技术转让部门便首当其冲,有许多干脆就结束了从事技术转让与产学合作的业务。[65]为了振衰起弊,日本国会在2013年通过了《産業競争力強化法》,修改并取代了之前的《促转法》与《产活法》,区别企业的“创业期”、“成长期”、“成熟期”和“停滞期”等来分别给予不同的扶助或救援措施。[66]至于对于产学合作的部分并没有做出实质性的改变。

综观日本在过去20年采取类似《拜杜法》的模式,可以发现成效至多只能说是平平,或是毁誉参半。其中恐怕并不全是法规,而与日本本身既有的体质和经济状况有密切的关系。

中国

第八届人民大会常务委员会在1993年、1996年先后出台了《科学技术进步法》(以下简称《进步法》)与《促进技术成果转化法》(以下简称《成果转化法》)两部法律,成为中国从事产学研合作与技术转让的基本法规。之后两者分别在2007年12月29日和2015年8月29日修订(后者于2015年10月1日施行)。由于《进步法》的内容是以宣示性的政策指针或目标为主,主要的关注还是在后者。

最新修订的《成果转化法》增加了不少新的规制,对于整个技术转让体系的完备,可说是又前行了一大步。但应该做为整个国家专利与科技政策核心环节的一个法律,却不知何故完全没有提到“专利”两个字,颇为耐人寻味,而且在具体的内容上也与《专利法》及其他相关的规定经常不同,以致于不可避免的产生了相互适用竞合的难点。其中的问题主要是集中在六个方面:[67]

· 对约定优先原则的限制。也就是国家设立的研究开发机构、高等院校约定或规定的奖励和报酬不得低于法定的标准(《专利法》则无此限制);

· 明订职务发明奖酬的法定比例。转让、许可为净收入的50%(《专利法实施细则》第76条则为许可他人实施使用费的10%)、作价投资为股份或者出资比例的50%(《专利法》无明确规定)、自行实施或合作实施为成功投产后连续三到五年营业利润的5%(《专利法实施细则》第75条规定则为实施发明或者实用新型专利的营业利润2%、外观设计0.2%);

· 明订职务发明奖酬兑现的条件。《成果转化法》第43条规定,无论是奖励还是报酬均为“职务科技成果转化后”。虽然同法第2条对“转化”有定义,但这里应是指有实际收益而言。相反的,《专利法实施细则》第74至76条所规定的支付奖励条件则是专利授权,而支付报酬的条件是既要求授权,也要求要有实际收益;

· 职务发明奖酬的对象。《成果转化法》要求对所有具有实用价值的科技成果给予奖励和报酬,不限于任何形式的知识产权,即包括但不限于专利、植物新品种、集成电路布图设计、计算机软件著作权、商业秘密等;

· 职务发明奖酬的支付主体不同。《成果转化法》第43、44条所规定的支付主体是“科技成果完成单位”,而依据《国务院关于修改〈中华人民共和国专利法实施细则〉的决定》[68]第27点,则为“被授予专利权的单位”。这里的“科技成果完成单位”与“被授予专利权的单位”有可能是同一主体,但在未申请专利的科技成果被转让或发生投资入股等情况下,它们就可能不再是同一主体;

· 职务发明奖酬获得者。依据《成果转化法》,可以获得职务发明奖酬的,不但是“完成”该项科技成果做出重要贡献的人员,还包括了“转化”该项科技成果做出重要贡献的人。而所谓的“转化”是指对既有科技成果所进行的“后续试验、开发、应用、推广”的活动。这与《专利法》第16条规定仅有职务发明人或设计人才能获得奖励和报酬也是不同。

此外,无论是《专利法》及相关的法规或是《成果转化法》,都没有明文规定由政府出资的研发项目其成果所生权益的归属。这就会直接产生从事成果转化的机构是否的确有权利与资格来从事各种相关工作的问题。

虽然《成果转化法》第3条以开宗明义的方式明确宣示,“科技成果转化活动应当尊重市场规律,遵循自愿、互利、公平、诚实信用的原则,依法或者依照合同的约定,享有权益,承担风险”,但第4条旋即要求“国家对科技成果转化合理安排财政资金投入,引导社会资金投入,推动科技成果转化资金投入多元化发展。”“利用财政资金设立科技项目,有关行政部门、管理机构应当改进和完善科研组织管理方式,制定相关科技规划、计划,编制项目指南应当听取相关行业、企业的意见;组织实施应用类科技项目应当明确项目承担单位的科技成果转化义务,加强知识产权管理,并将科技成果转化和知识产权创造、运用作为立项和验收的重要内容和依据。”第11条进一步规定:“对下列科技成果转化项目,国家通过政府采购、研究开发资助、用户补贴、发布产业技术指导目录、示范推广等方式予以支持:

(一)能够显著提高产业技术水平、经济效益或者国家安全能力的;

(二)能够形成促进社会经济健康发展的新产业的;

(三)能够合理开发和利用资源、节约能源、降低消耗以及防治环境污染、提高应对气候变化和防灾减灾能力的;

(四)能够促进高产、优质、高效、生态、安全农业或者农村经济发展的;

(五)能够加快少数民族地区、边远地区、贫困地区社会经济发展的。”

换句话说,整个《成果转化法》仍然处处显现出了“计画经济”的斧凿痕迹,虽然有些规定表面上与《拜杜法》相若,但从政府机构运用财政拨款来影响或决定哪些研发才构成优先项目(行政驱动而非真正的创新驱动),以及用政策来做为科技研发导向与指标评价的手段以观,显示两者完全是不同的概念,也自然无法相提并论。

因此,已有学者质疑国家用法律代替企业决策是否真的能够促进科技成果转化。[69]也有学者提出呼吁,对科技成果的价值评断不应以科技成果转化为唯一指标,而科技成果价值评断和科技成果转化也只是科技管理中的一个手段;终身没有一项科技成果转化为产品的教授未必就不是一个好教授。而且“在有偿转让科技成果的活动中,知识产权制度要成为核心,科技成果转化只有善待知识产权机制,才会形成真正的市场,才会有出路。”[70]

六、 结论:《拜杜法》的展望

《拜杜法》的通过和实施产生了三項立即的效果:(1)统一专利政策,对于政府出资给学研机构的研发项目成果订出了一个明确的原则,落实“权利下放”的原则,让实际从事研发的机构可以选择获取相关的权益;(2)尊重市场机制,明确容许学研机构得以独占许可方式将政府出资产生的发明进一步对外许可,不需经过出资单位的审批同意;(3)促進产学研合作,让国会明确表态强烈支持允许学研机构积极从事专利申请与许可的活动,但遵循行政中立和使用者付费的原则,政府除研发经费外并不提供任何其他的额外补贴或财政优惠,也不乾綱獨斷,猜測產業的未來前景或干預市場的運作。[71]多數的專家也同意,正是因為《拜杜法》能堅守這些原則,才促進了學研機構與產業界更為緊密的合作並带动了快速的科技与地区经济发展(尤其在生物医药技术方面),让美国能走出绝望,甚至在短短的十年中重新站回到世界科技领导者的位置。

然而《拜杜法》不是促进美国经济与科技发展的唯一因素(虽是不可或缺的助因之一),更不是可供其他國家打开产学研合作瓶颈的特效药、万灵丹,能夠一蹴可幾。除了法律规制,还有各种市场、管理(尤其是利益衝突等規則的制訂和執行)以及参与者的共同认知等配套因素都必须到位,才能水到渠成。从事相关活动的人員更必需实事求是,依循市场机制來運營,而政府相關機構必須嚴守超然中立的立場,尤其不能揠苗助长、爱之适足以害之。

虽然在制订的过程中历经了不少的惊涛骇浪,但一旦开始施行,《拜杜法》 35年以来基本上可谓行走的相当的顺利。固然如同其他任何法规,偶而不可避免的总会产生问题,需要更换一些零件、重新上紧发条(亦即技术性的法规微调或修改),但归根结底的确是个促进科技发展的好工具,值得其他国家借鉴,把产学研的科技研发与合作列为发展综合国力与创新驱动所不可或缺的重要环节。

然而《拜杜法》绝对不是唯一的方案,相关的配套举措也是同等重要。虽然许多国家已争相借鉴或仿效,但目前的结果成效不一。细观之下,不难发现各国自有本身不同的需求和取向,实际上还是各唱各的调,未必真的是在采用全套的“拜杜模式”。如想获得成功,简单的说,内部的关键在于整个制度的配套与精神把握是否能够到位;而外部的驱动则是整个市场能否提供一个有序竞争的环境。换句话说,就看各国如何看待知识产权以及相关的运营模式与市场竞争秩序。

从政府的角色而论,着重的是“走正道”,认知技术创新市场的生态圈并明确本身的角色,以知识产权为核心,恪守市场机制,开创公平竞争的宽松市场环境,从而可让早期研发到成果商品化能尽量成为“一条龙”式的运行,跨过科技研发的“死亡之谷”。而不是动辄介入市场运作、揠苗助长,甚至以援助国内企业为名,改变了自己的角色,成为选购专利从事诉讼的专利军火掮客,如同“专利流氓”一般。

从学研机构的角色而论,并需不断明确它们首要使命是知识扩散,不是赚钱!因此,唯有在这个前提下才能在面对各种利诱下仍然做好筛选的工作,做符合本身宗旨与使命的事项。

35年前,《拜杜法》的出现为美国的科技与经济发展燃起了希望之火。祝愿在它背后的价值与精神能引领出未来全球整体科技与经济的腾跃!(注释略,详见原文)

微信公众号

微信公众号

下载app

下载app

京公网安备 11010202008974号

京公网安备 11010202008974号